お探しの記事は見つかりませんでした。

検索キーワードを変更し下記より再検索してください。

TEL.04-2937-5304

受付時間 9:00-17:00(平日・土曜)

土曜日でも相談OKです!(日曜・月曜お休み)

日本みらいと司法書士事務所/出張相談に対応

検索キーワードを変更し下記より再検索してください。

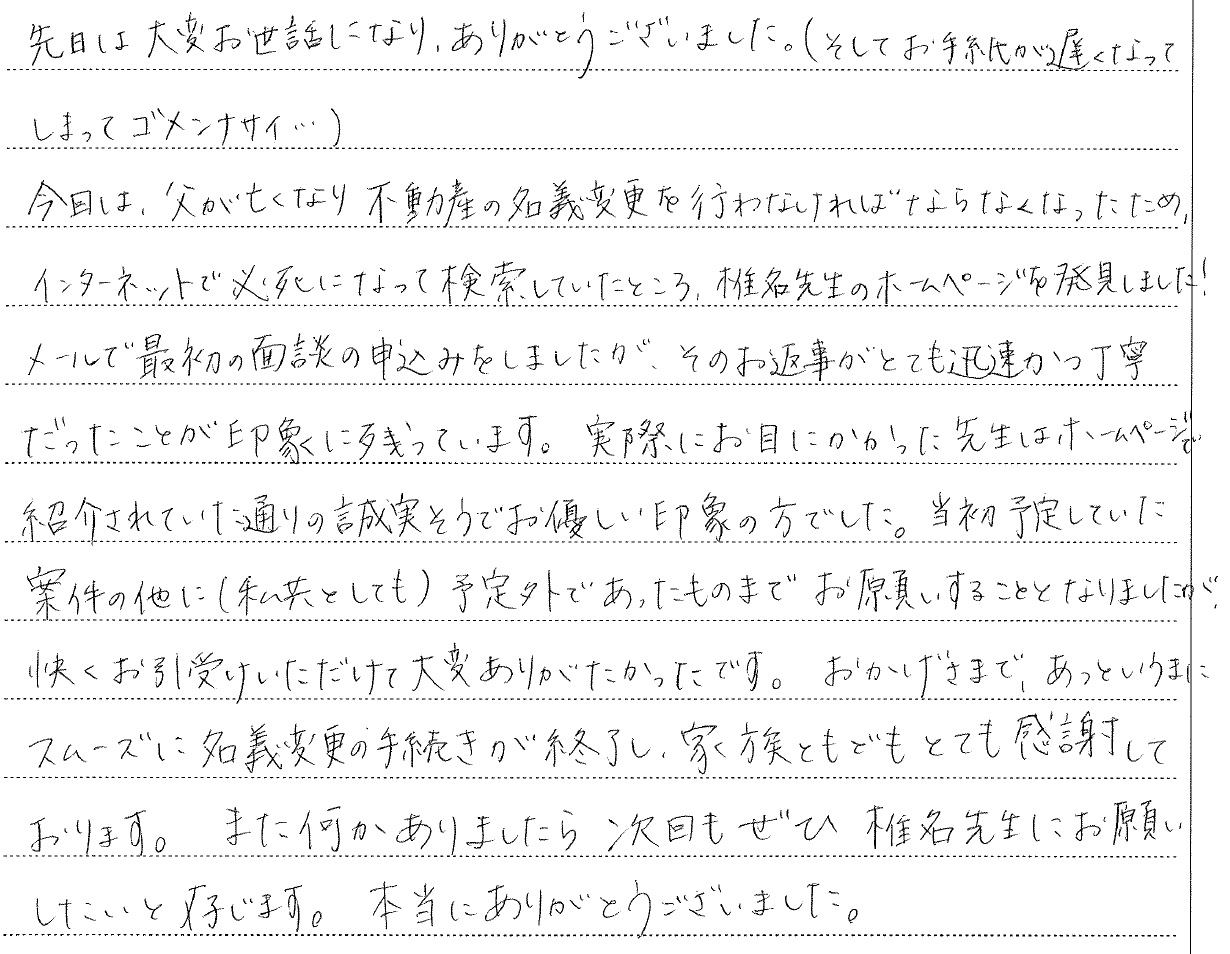

お客様の声!!東京都 50代女性

美味しいお菓子までいただき、ありがとうございました♪

日本みらいと司法書士事務所(埼玉・所沢)

電話番号:04-2937-5304

電話受付時間 9:00-17:00(平日・土曜)

定休日:日曜・月曜